WIR HABEN DIE KOMFORTZONE VIELLEICHT BESCHRIEBEN, SIE ABER NICHT VERLASSEN

Die metroZones-Schule wurde maßgeblich mit gedacht, geplant und durchgeführt von dock europe. Seit 2005 organisiert der Verein politische Jugend- und Erwachsenenbildung, Weiterbildungen und internationale Austausche rund um Soziale Arbeit.

Das Team von dock europe begleitet Prozesse der Selbstorganisierung und bietet Projekt- und Organisationsentwicklung in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Migration und Flucht sowie soziale Stadtentwicklung an. All dies läuft unter dem Slogan »Organizing Education«. Aber wie organisiert sich eigentlich Bildung? Wer bildet wen warum und was haben die Organisator*innen der metroZones-Schule im Laufe der zwei Schuljahre selbst gelernt? Darüber sprach Nicole Vrenegor mit Petra Barz von dock europe.

NICOLE VRENEGOR: Anders als metroZones bezieht sich dock europe positiv auf den Begriff der Bildung und bezeichnet sich selbst als Bildungsträger…

PETRA BARZ: Der Begriff Bildungsträger wird von uns eher nur benutzt, um eine Branche zu markieren, um so über einen bekannten Begriff bei Menschen eine Idee aufpoppen zu lassen. Sicherlich lassen sich viele unserer Projekte dem Bereich außerschulischer politischer Bildung zuordnen. Der Begriff der politischen Bildung bezieht sich hier in Deutschland ja immer noch auf seine Entstehung in der Nachkriegsgeschichte – im Rahmen der Re-education-Programme der Alliierten und damit vor dem Hintergrund der Entnazifizierung und gedacht als Demokratieschule und Staatsbürgerkunde. Ich selbst bin seit 20 Jahren unter anderem in der politischen Jugend und Erwachsenenbildung tätig und da, wo ich mich bildungspolitisch sozialisiert habe, und so, wie auch dock europe seine Arbeit entwickelt hat, fühle ich mich in dem als »Civic Education« bezeichneten Modell wohler. Der Begriff ist nicht die Übersetzung von politischer Bildung, sondern er bezeichnet einen Ansatz, der lebenslanges soziales Lernen und ein Engagement für Demokratie und Zivilcourage beinhaltet. Dies ist ein Ansatz, der auch das Handeln der Einzelnen mit in den Blick nimmt.

NV: Und was hat es mit dem Slogan »Organizing Education« auf sich?

PB: Wir sagen, wir machen Bildung von unten, und da stellt sich für uns auch der Link in den Organizing-Bereich her. Organizing oder auch Community Organizing steht für einen radikaldemokratischen (Gemeinwesen-)Ansatz, der Menschen befähigen und »empowern« möchte, sich für ihre Interessen und Belange einzusetzen, gemeinsam mit anderen – egal ob gegen Diskriminierung, zu teure Mieten, für Bildung für alle, für ein Bleiberecht. Bildung ist heute längst kein Versprechen mehr auf das bessere Leben, auf Beschäftigung und Wohlstand und gleichberechtigte Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir denken, dass Bildung und Lernen vor allem das Ziel haben, sich überhaupt Wissen aneignen zu können, sich für die eigenen Interessen einzusetzen und sich mit anderen Menschen solidarisch zu vernetzen. Es geht um Kommunikation und soziales Lernen. Es geht um »doing society« oder »taking your rights« oder wie der Wegbereiter des Community Organizing, Saul Alinsky, es formuliert hat: »Menschen bekommen keine Chancen oder Freiheit oder Gleichheit oder Würde aus einem Akt der Nächstenliebe heraus; sie müssen dafür kämpfen, diese Dinge dem Establishment abringen.«

NV: Also ist Bildung in eurem Verständnis nicht etwas, das vom Staat angeboten oder gewährleistet wird, sondern ein Gut, das sich kollektiv angeeignet wird?

PB: Uns geht es in unserer Bildungsarbeit um die Verwirklichung gleicher gesellschaftlicher Zugänge und Rechte. dock europe schließt sich der Forderung an: »Bildung für alle« – unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Sensibilisierung für migrationsspezifische Bedürfnisse, Wertschätzung von mehrsprachigen Kompetenzen und Kontexten, Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit für eine Gesellschaft, in der Integration nicht als Einbahnstraße verstanden wird, sondern Ankommen als gemeinsamer Prozess, Chance und Aufgabe – daran orientieren sich unter anderem viele unserer Seminare und Projekte. So wie Kultur und Identität keine Container sind, keine Boxen mit einem Deckel drauf, so funktioniert Bildung nicht über einen Trichter, in den Wissen hineingestopft wird, sondern als lebenslanger Prozess der Aneignung und gleichzeitigen Produktion von Informationen, Wissen und Erfahrungen.

NV: Linke Bildungsveranstaltungen kopieren in ihren Methoden oft klassische Uni-Lernsettings: Beamer aufstellen, Powerpoint anwerfen, eine/r redet, zumeist jemand aus der Mehrheitsgesellschaft mit Doktortitel. Wie erklärst du dir diese Unflexibilität?

PB: Ich glaube, die Verlockung ist groß, aus Gründen »der persönlichen Sicherheit« Formaten den Vorzug zu geben, die erstens bekannt und vertraut sind; zweitens meinen linke Bildungsarbeiter*innen und Wissensproduzent*innen, sie müssten sich professionell gegen ideologische Angriffe der Gegenseite absichern und drittens liegt die Fokussierung auf der Vermittlung und weniger auf dem Prozess. Die Akademie fokussiert auf die Diskussion von Begriffen und Theorien. Und es hält sich sehr hartnäckig die Annahme, dass mit einer Reduzierung von Komplexität bzw. mit anderen Herangehensweisen eine Verflachung und Verfälschung von Diskussionen stattfinden würde. Wenn das Ziel aber ist, Denk- und Lernprozesse anzustoßen, Partizipation möglichst vieler diverser Menschen im gleichen Rahmen und gemeinsame Interventionen zu ermöglichen, dann muss ich den Prozess konsequent anders designen. Partizipation ist seit 40 Jahren das Lieblingswort in der politischen Bildung. Für mich bedeutet Partizipation nicht, dass man Leute mitmachen lässt, sondern dass es Räume und Settings braucht, die aus- und mitgestaltet werden, in denen sich unterschiedliche Erfahrungen und Überzeugungen widerspiegeln.

NV: Wie muss ich mir Lernprozesse, die auf Diversität als Ressource setzen, konkret vorstellen, was wären Beispiele für eine gute Praxis?

PB: Wenn ich z.B. weiß, dass eine 30-köpfige Gruppe zu groß ist, um sich in einer Runde ausgiebig vorzustellen, weil es zu zeitaufwändig ist und es bei z.B. unterschiedlichen Erstsprachen gleich eine Hürde darstellt, und ich aber gleichzeitig weiß, dass eine Gruppe besser miteinander lernt und arbeitet, wenn es ein soziales Warm-up gibt – dann setze ich so eine Methode an den Anfang jeder Zusammenkunft, dann gehört das dazu wie die Arbeit in Kleingruppen an Zitaten. Wenn ich weiß, dass nach einem Vortrag eh nur diejenigen Fragen stellen können, die schnell und mutig genug sind, den Finger in die Höhe zu recken und die Zeit immer zu kurz ist, um alle zu hören, und ich statt Simultanübersetzung nur Flüsterübersetzungen gewährleisten kann, aber trotzdem möchte, dass alle möglichst viel verstehen – dann macht die Referent*in eben alle paar Minuten Pause und gibt die Möglichkeit, dass sich alle mit ihren Nachbar*innen austauschen können. Wenn mein Ziel ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und Hintergründen einen gemeinsamen Text verfassen, den wirklich alle mittragen, dann dauert das. Und dann überlege ich Schritt für Schritt, wie ein erstes Brainstorming aussehen kann, wie eine Redaktionsgruppe arbeitet, wie ein erster Textentwurf mehrsprachig kommentiert werden kann und vielleicht behandelt der Text am Ende erst mal einen Ausschnitt eines Komplexes.

NV: Die Themen Mehrsprachigkeit und Übersetzungen standen vor allem in der zweiten metroZones-Schule im Fokus. Wie würdest du die gemachten Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit bilanzieren?

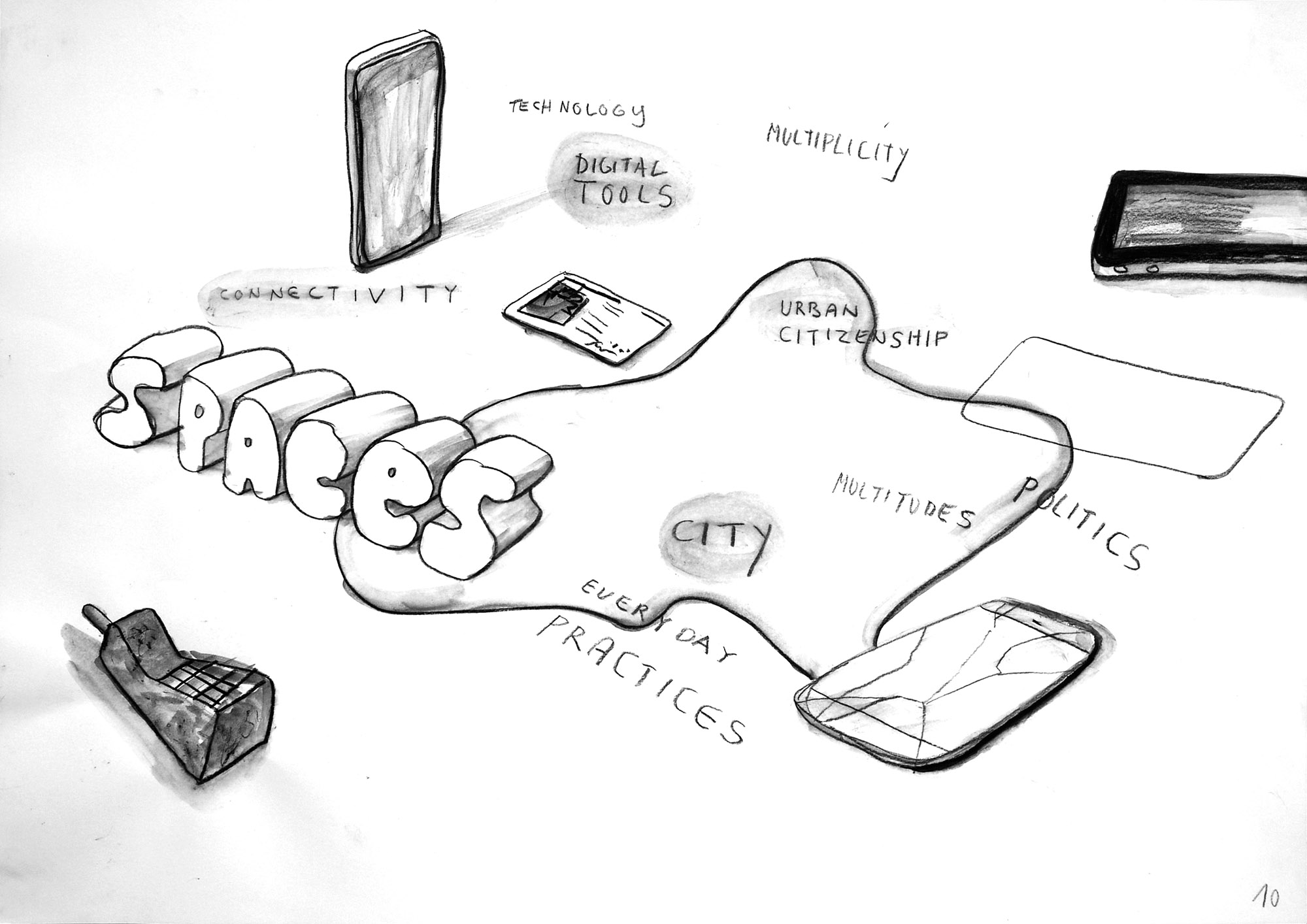

PB: Uns war von Beginn an klar, dass eine Diversität von Sprachen und Bildungshintergründen im Sinne eines inklusiven Anspruchs eine konsequente Anpassung des Lernsettings und der Methoden erfordert. Neben dem Einplanen von mehr Zeit und Geduld aller Beteiligten ging es uns z.B. um die Visualisierung von Veranstaltungen und um die Entwicklung neuer Bildsprachen. Daher kam auch die Idee, die gesamte Schule visuell zu protokollieren. Was daraus entstand, ist viel mehr als ein Graphic Recording – es ist eine Möglichkeit, Inhalte und Prozesse jenseits von Sprache zugänglich zu machen. Eines ist sehr deutlich geworden: Ein guter Umgang mit Mehrsprachigkeit – in dem Sinne, dass alle gleichermaßen teilhaben können, auch wenn es eine gegebene Sprachdominanz gibt – ist im Grunde keine Frage einer besseren oder schlechteren oder häufigeren Übersetzung. Auch wenn wir ganz gut gefahren sind mit dem, was wir »sporadische Mehrsprachigkeit« genannt haben: Was es braucht, sind veränderte Formate – und zwar konsequent durchdacht und durchgeführt. Und das fängt schon beim zeitlichen Rahmen an. Reflexive und kommunikationsbasierte Einheiten sind per se für viele Menschen anstrengend bzw. ungewohnt. Mehrsprachigkeit multipliziert die individuellen Anstrengungen und Übersetzungsleistungen. Daher macht es Sinn, Einheiten konsequent zeitlich zu begrenzen, sodass nicht die Menschen mit dem besten Sitzfleisch übrig bleiben. Erfahrungsbasierte Übungen, Erkundungen, Arbeit in kleinen Gruppen klappen hingegen sehr gut.

Die Frage der Übersetzung hat uns selber immer wieder kalt erwischt: Wie übersetzen wir universitäre Sprache und akademische Komplexität in unseren Anspruch, alle mitzunehmen, bzw. wie schaffen wir Formate, in denen sich die diversen Adressat*innen auch tatsächlich angesprochen fühlen. Insgesamt würde ich sagen: Wir haben die Komfortzone vielleicht beschrieben, sie aber nicht verlassen. Wir haben nicht ausreichend selbstkritisch in den Blick genommen, dass Sprache gesellschaftlich relevant ist als Mittel, um symbolische und faktische Ausschlüsse zu legitimieren. Wir haben bemerkt, dass Menschen im Laufe der Schule auch ausgestiegen sind, dass wir sie nicht mitgenommen haben, und konnten aber im Prozess der Schule nicht mehr angemessen darauf reagieren. Das ist für mich jetzt wichtig in der gemeinsamen Auswertung.

NV: Was hat dock europe aus der Kooperation mit metroZones gelernt?

PB: Für uns war das eine sehr bereichernde Zusammenarbeit, sowohl auf der methodischen als auch auf der inhaltlichen Ebene. Die Begriffswahl, das Aufgreifen von Begriffen aus der internationalen Diskussion, wie z.B. »tecnopolítica« und die damit verbundenen Begriffsklärungen – daraus hat sich ein sehr wertvolles kleines Glossar für unsere Arbeit ergeben. Für unsere politische Bildungsarbeit sind die beiden Kontexte Migration und die Stadt als Ort »verdichteter Unterschiedlichkeit«, als Ort der vielfältigen kulturellen Praktiken, Aushandlungen und sozialen Positionen aktuell sehr bestimmend. Wir arbeiten ja zum Beispiel seit Jahren an einer Haltung und einem Bildungsverständnis, das den Zusammenhang von Migration, Phänomenen der Einwanderungsgesellschaft und der diversen Stadt jenseits von kulturalisierenden oder ethnisierenden Paradigmen herstellt. Das Konzept der »urban citizenship «, welches ursprünglich aus der migrationswissenschaftlichen und kritischen Stadtforschung als Antwort auf die Frage nach der lokalen Dimension von gesellschaftlicher Teilhabe entwickelt wurde und mit dem wir uns durch metroZones und die Schule intensiver beschäftigt haben, öffnet uns neue Perspektiven und Methoden für die Weiterentwicklung politischer Jugendbildung in der Stadt des Ankommens und in neu entstehenden Nachbarschaften.

NV: Gibt es auch neue Methoden oder Herangehensweisen, die ihr in eurer Bildungsarbeit übernommen habt?

PB: Das Kennenlernen ethnografischer Methoden der Stadtforschung war für uns sehr wichtig, also die (kritische) Auseinandersetzung mit einer neuen oder auch bekannten Umgebung jenseits der scheinbar normalen Alltagskulisse: Welche Bilder haben wir von der Stadt? Wie orientiere ich mich? Wer entscheidet darüber, wie Stadt aussieht und wer wo wohnen kann? Welchen Einfluss hat der Stadtteil, in dem ich lebe, auf meine Zukunft? Wie können wir teilhaben und mitbestimmen? Wir setzen z.B. den Dérive in Antidiskriminierungs- und Sensibilisierungs- Schulungen für Behördenmitarbeiter*innen ein. Hier geht es darum, von einer eindimensionalen, ausschnitthaften Wahrnehmung zu einem Perspektivenwechsel zu kommen und Hypothesen über das Klientel, die häufig stereotyp sind, um weitere Hypothesen zu erweitern. Die Mitarbeiter*innen mal durch ein Viertel zu schicken, in dem sie arbeiten, aber nicht wohnen, und sie einzuladen, bei jedem blauen Auto die Straße zu überqueren oder einer anderen Sprache zu folgen – das bewegt auch den Kopf. Genauso wie das Mapping, das wir nun auch mit Jugendlichen in Stadtteilen durchführen: Wer wohnt hier? Was sagen uns die Fenster, was berichten uns die Klingelschilder, was nehme ich wahr, wenn ich auf einer Parkbank zehn Minuten die Augen schließe und nur höre – und wie bekomme ich raus, an welcher Ecke die meisten Menschen vorbeigehen. Denn vielleicht ist das für mich wichtig, um zu wissen, wo ich den Infostand meiner Jugendinitiative aufbaue oder wo ich beim nächsten Camp gegen Rassismus die Open-Mic-Ecke installiere.

Die Schule war ein hervorragender geschützter Experimentierraum für die Arbeit mit ethnografischen Methoden. Unser Werkzeugkoffer hat sich auf jeden Fall um weitere Tools gefüllt – Werkzeuge, um sich einzumischen, also Partizipation at its best.