Schule machen. Kosmo-Polis, urbanes Lernen und städtisches Handeln

MetroZones arbeitet seit nunmehr zehn Jahren an der Schnittstelle von städtischer Forschung und Kulturproduktion an Interventionen in urbane Kontexte und Konflikte. Mit der »Schule für städtisches Handeln« haben wir erstmals ein Format des kollektiven Lernens erprobt, das uns in das Feld der städtischen und damit immer auch politischen Bildung führt.

Die metroZones-Schule war als offener Prozess einer Wissensproduktion konzipiert, in dem neues Wissen aus dem Zusammentreffen und Austausch von unterschiedlichen Erfahrungen und Expertisen entsteht. In diesen Prozess wurden Werkzeuge und Methoden der kritischen Stadtforschung eingespeist, die den Teilnehmenden neben Anregungen zur Reflexion auch einen Gebrauchswert für ihre jeweils eigenen urbanen Praxen, also das, was wir städtisches Handeln nennen, ermöglichen. Dadurch wurde die Schule zu einem Raum des gemeinsamen Nachdenkens über städtische Praxen und Prozesse.

Diesen Zusammenhang bezeichnen wir als ›urbanes Lernen‹: die Beschäftigung mit theoretischen Perspektiven und methodischen Zugängen, die Selbstbefragung über unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit urbanen Situationen, Bildern und Diskursen, aber auch die konkrete Auseinandersetzung mit urbanen Praxen und dem Handeln städtischer Akteure und Initiativen. Ziel der Schule ist es, auf eine Politisierung städtischer Verhältnisse hinzuwirken. Dazu gehört aus unserer Sicht neben der kritischen Wahrnehmung und dem politischen Eingreifen auch ein neues Verständnis von Stadt: also davon, wie städtische Räume und Konfigurationen wirken und funktionieren, welche Akteure und Prozesse den urbanen Alltag prägen und wie unsere individuellen wie kollektiven Wahrnehmungen und Handlungen zur Produktion von Stadt beitragen.

Ränder und Zentren

Das erste Modul der Schule für städtisches Handeln im Jahr 2015 trug den Titel »An die Ränder gehen«. Diese Überschrift verweist nicht nur auf die geografischen und sozialen Ränder der Stadt. Sie stellt auch Fragen nach Randständigkeit und Zentralität, nach Deutungshoheit und Macht, Teilhabe und Verteilung. Ausgegangen sind wir von Rändern als jenen Räumen, die ein Aushandeln von Vorstellungen über eine andere Stadt ermöglichen – jenseits der von den politischen, ökonomischen und sozialen Zentren aus formulierten Visionen. Dabei ist der urbane Rand nicht einfach nur Nische oder Freiraum: Wir begreifen ihn als eine Art strategische Zone, in die man sich zur Selbstverständigung begibt und von der aus man in das Zentrum hinein agiert, das wiederum nur in – gewissermaßen dialektischer – Spannung zu den jeweiligen Rändern existiert. Denn in den eher offenen und unscharfen, weniger kontrollierten Peripherien zeigt sich vieles vom Wesen des Zentrums – so ist dieses vom Rand aus oftmals besser zu verstehen. Strategisch kann es durchaus geboten sein – so haben wir das beispielsweise von der Mieterinitiative Kotti & Co gelernt –, sich zunächst an den Rand des Politischen zu bewegen und sich auf der Ebene des Sozialen zu verständigen, um von dort aus in das politische Zentrum, in diesem Fall die Berliner Mietenpolitik, vordringen zu können.

Für die metroZones-Schule für städtisches Handeln bedeutet ›An-die-Ränder-Gehen‹ aber auch, die Grenzen zwischen Wissensabteilungen und Disziplinen zu überschreiten und Randzonen zu reklamieren, an denen sich scheinbar widersprüchliche Felder wie Alltag und Aktivismus, Kunst und Wissenschaft sowie Fragen der politischen Erwachsenbildung, wie sie durch die Zusammenarbeit mit dock europe in der Schule thematisiert wurden, überschneiden. Dabei gehen wir nicht zuletzt davon aus, dass das Politische häufig an unerwarteten Orten zu finden ist – beispielsweise in einem so sperrigen Konzept wie dem Algorithmus, mit dem wir uns im zweiten Modul 2016 zum Themenfeld ›Konnektivität‹ auseinandergesetzt haben.

Die Orte, an denen die Schule stattfand, spiegeln diese Überlegungen zu Rändern und Peripherien. Im ersten Jahr traf sich die Schule im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg und im Berliner Bezirk Moabit. Beides sind Quartiere, die trotz ihrer geografischen Nähe zum jeweiligen Zentrum in den herrschenden Vorstellungen zu beiden Metropolen als marginalisiert gelten. Die Wilhelmsburger Honigfabrik, ein jahrzehntealtes Stadtteilkulturzentrum in Hamburg, und das vor eini15 gen Jahren gegründete Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin waren jeweils Ausgangspunkte für urbane Erkundungen »rund um die Schule«, in Bezug auf räumliche Konfigurationen wie auch die Verschränkung von Theorie und Praxen.

Im zweiten Jahr koppelte sich die metroZones-Schule an zwei im Aufbau befindliche Orte an, die in einer produktiven Spannung zu den urbanen Zentren stehen und dabei neue urbane Räume eröffnen: Die fux-Kaserne in Hamburg-Altona ist eine kürzlich gegründete Genossenschaft, in der verschiedenste Kulturproduzent*innen einen Ort des Arbeitens und Austausches als eine Alternative zu der Profitlogik des Immobilienmarktes aufbauen. Mit dem ›aquarium‹ am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg hat jüngst ein Veranstaltungsraum eröffnet, in dem das Kreuzberger Lokale auf einer größere (stadt-)politische Öffentlichkeit trifft.

Schule machen

Schule verstehen wir als das Organisieren eines Bildungsprozesses, zugleich aber auch als Denkschule und als Reflexionsraum, in dem zwischen verschiedenen sprachlichen wie kulturellen Wissensbeständen und Erfahrungen vermittelt wird. Unser Verständnis von urbaner Bildung kommt dem – kaum ins Deutsche übersetzbaren – Konzept der »educación popular« nah. Unser Verständnis von urbanem Lernen zielt darauf, jenseits der akademischen, kulturellen oder edukativen Institutionen einen kollaborativen Prozess der Selbstermächtigung in Gang zu setzen. Dieser produziert ein urbanes Wissen, das im Alltag wie auch im politischen Handeln nutzbar sein soll und dabei wiederum zum Teil einer städtischen Praxis wird.

Dieser Bildungs- und Lernprozess wurde in den beiden Modulen der metroZones-Schule 2015 und 2016 in zwei Formaten erprobt: Im ersten Modul arbeiteten zwei feste ›Klassenverbände‹ in Berlin und Hamburg mit einer Auswahl methodischer Zugänge aus der Werkzeugkiste der kritischen Stadt- und Kulturforschung. Dabei ging es zunächst ganz grundlegend darum, wie wir in der Stadt gehen, schauen, sprechen oder hören. Die methodischen Zugänge umfassten Soundscapes und Dérives, Mappings und Feldtagebücher, Bild- und Diskursanalysen. Diese Werkzeuge verknüpften sich mit den aktivierenden Methoden der politischen Erwachsenenbildung von dock europe und den sehr verschiedenen Expertisen der Schüler*innen. Ob Sozialarbeit, Fotografie oder urbanes Gärtnern – größtmögliche Heterogenität scheint uns eine zentrale Bedingung für urbanes Lernen. Scheinbar gewöhnliche Aspekte des Alltagslebens verschränkten sich dabei stets mit den größeren Fragen nach Teilhabe, Macht und Gegenmacht. Die eigene städtische Praxis wird so als Teil des Sozialen und des Politischen in der Stadt kenntlich.

Im zweiten Modul reagierte die Schule auf die Dringlichkeit der Frage, wie für alle – also auch die vielen neuen – Stadtbewohner*innen gleiche Rechte auf urbane Teilhabe und Bürgerschaft (citizenship) hergestellt werden können. Wie lässt sich Stadt in ihrer neuen Zusammensetzung, die sich aus der raschen Ankunft von vielen Menschen aus unterschiedlichsten globalen Kontexten ergeben hat, tatsächlich als Kosmo-Polis verstehen und organisieren? Dieser Fokus erforderte eine weitere Öffnung der Schule – und damit ein Experimentieren mit neuen Formaten.

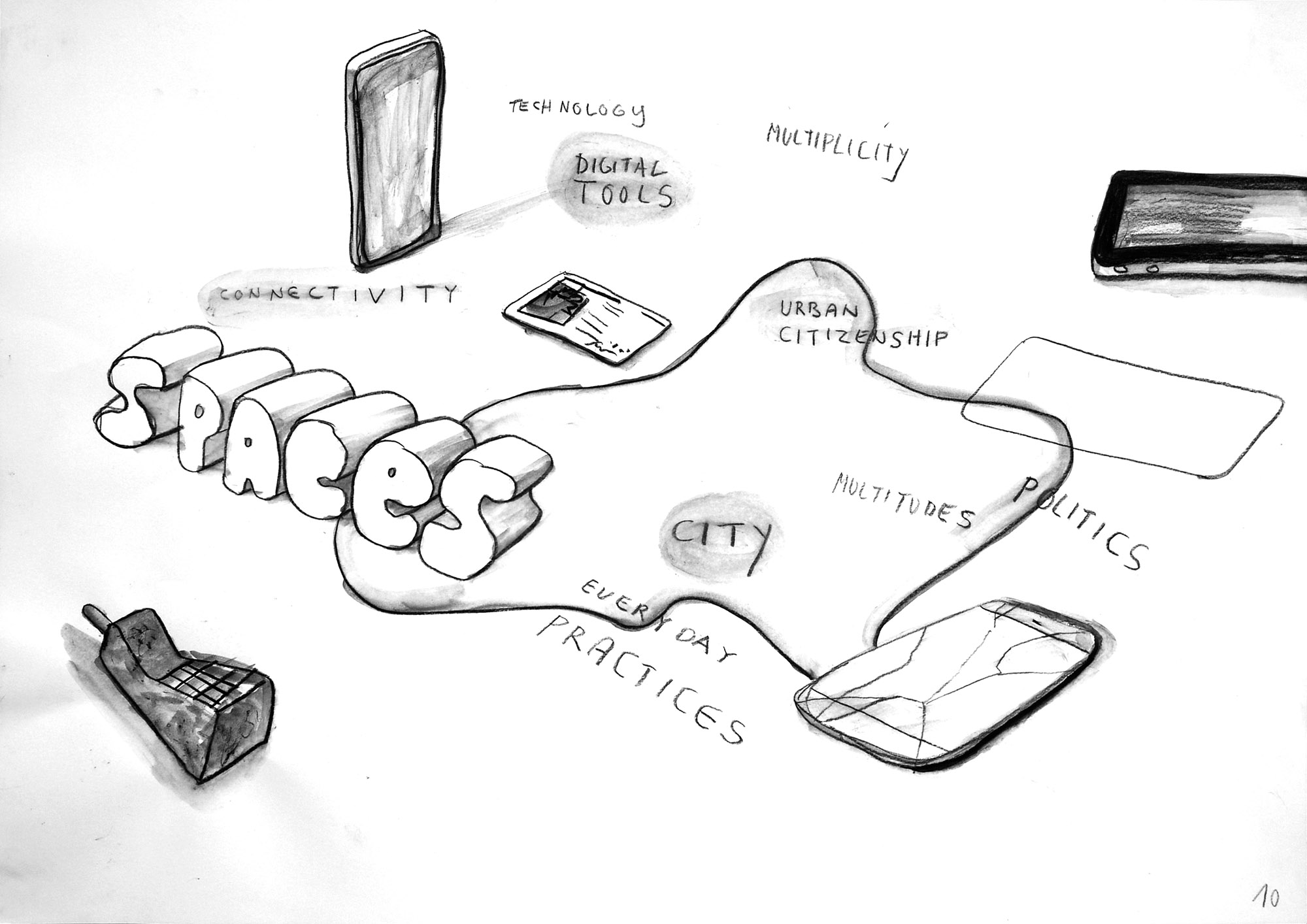

Um die Schule für alteingesessene wie für neue Bewohner*innen als Kommunikations- und Reflexionsraum für städtische Fragen zu etablieren, bedurfte es einer Praxis der Mehrsprachigkeit. Die Frage der Kommunikation stand auch thematisch im Zentrum dieses zweiten Schuljahrs, das mit dem Begriff der Konnektivität, in einem weiten und kritischen Sinne, überschrieben war. Diskutiert wurde, wie sich digitale, soziale und städtische Kommunikation verschränken und wie urbane Räume »technopolitisch« hergestellt werden, wie digitale Werkzeuge kollaborativ nutzbar gemacht werden können, um Geschichten zu erzählen, Wissenspraxen auszutauschen und Commons zu produzieren. Und was es bedeutet, unsere Vorstellung von urbaner Öffentlichkeit um den digitalen Raum zu erweitern, und welche Rolle dieser für Alltagsorganisation, Mobilisierung, Zugehörigkeiten und städtisches Handeln spielen kann.

Das Kosmo-Politische jenseits der Komfortzonen

Urbanes Lernen heißt für uns, jene Dichte, Diversität und Verunsicherung produktiv zu machen, die dem Städtischen zu eigen ist. Dazu gehört es, sich mit der Verschiedenartigkeit von Sprechweisen, Geschwindigkeiten oder auch Körpersprachen auseinanderzusetzen, neugierig genug zu bleiben, um sich in unvorhersehbare Situationen hineinzubegeben. Gerade in der Unterbrechung von Routinen und der Hinterfragung scheinbarer Selbstverständlichkeiten, in de-normalisierenden und verfremdenden Strategien oder Taktiken, so haben wir gelernt, zeigen sich Potentiale der Veränderung. Dies gilt auch für das oft routinierte Alltagshandeln des politischen Aktivismus.

Eine von sehr unterschiedlichen Menschen besuchte Schule kann auch Situationen generieren, in denen eigene Begriffe, Denk- und Sehgewohnheiten produktiv in Frage gestellt werden. Das beginnt schon bei dem, was wir eigentlich unter dem Wort »urban« verstehen. So konstatierte beispielsweise bei der ersten Verständigung über unsere Vorstellungen ein aus Syrien neu angekommener Bewohner, für ihn bedeute »urban« genau das, was vor der Stadt liegt.

Anspruch der metroZones-Schule war es, die Internationalität unserer städtischen Gesellschaften zu spiegeln – nicht nur durch die Multiplikation der Sprachen, sondern auch durch das Einbeziehen von Erfahrungen aus Kontexten, die eben nicht Berlin oder Hamburg sind, die nicht-deutsch oder auch nicht-europäisch sind und die womöglich nicht einmal unserem Verständnis des ›Städtischen‹ entsprechen. Ziel war ein kosmopolitisches Verständnis von Stadt, das im Lokalen angesiedelt ist, ohne im Lokalismus zu verharren, und in Zeiten eines wachsenden antiurbanen Ressentiments das emanzipatorische Potential des Städtischen zu verteidigen. Mit diesem Anspruch begeben wir uns bewusst auf ein Terrain, auf dem wir durch die Konfrontation mit Menschen und Geschichten, die wir nicht in unsere gelernten und angeeigneten Deutungsmuster der Welt einordnen können, den vermeintlich sicheren Boden unserer Interpretationsfähigkeit verlassen. Es geht also beim städtischen Lernen auch darum, sich anderen Arten des Sehens, Erzählens und Urteilens zu öffnen und zugleich das Gemeinsame zwischen derart verschiedenen Stadtbewohner*innen auszuloten. Voraussetzung dafür ist eine permanente Arbeit der Übersetzung, im engen und im weiteren Sinne. Dies bedeutet auch, verschiedene Erfahrungen und Positionen, die sonst vielleicht gar nicht kommunizieren würden, miteinander in Kontakt zu bringen. Und dabei Vernetzungen zu befördern, die über die Schule hinaus in den urbanen Alltag reichen und dabei so etwas wie städtisches Handeln produzieren.

Reibungen und Zumutungen zulassen

Derartig offene Bildungs- und Wissensprozesse erzeugen unweigerlich Reibungen und Irritationen; das Sich-Reiben an Erfahrungen und Erzählungen, die Ungewohntes oder noch nicht Gedachtes zum Ausdruck bringen, aber auch die Reibung durch das Behaupten, Übersetzen und Aushandeln unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse. Gemeinsames urbanes Lernen unter dem Vorzeichen von Heterogenität, Mehrsprachigkeit und permanenter Übersetzung bedeutet immer auch, Verschiedenheit – und auch verschiedene Geschwindigkeiten – als Zumutung auszuhalten und idealerweise produktiv zu machen, Widersprüchliches zunächst stehen zu lassen, anstatt es aufzulösen. Blinde Flecken müssen sichtbar werden, bevor sie ausgeleuchtet werden können.

Als produktive Herausforderung erwies sich auch, dass eingespielte Unterscheidungen ins Wanken geraten sind: zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen Wissenden und Aktiven, zwischen Klassenzimmer, Alltag und städtischen Praxen. Es ergaben sich Clashs und Konfrontationen, die im Nebeneinander der städtischen Lebenswelten sonst eher selten vorkommen. Die Schule glich somit einem »trial and error«-Prozess, in dessen Verlauf alle Teilnehmenden mit- und voneinander lernen konnten. Auch wenn sich die jeweiligen Rollen und Zuschreibungen verflüssigten, so blieben sie dennoch als Widerhaken und Konfliktpotential für den gemeinsamen Lernprozess bestehen.

Eben diesen Fragen wäre in künftigen Schulformaten genauer nachzugehen: Wer lernt was und von wem? Wer setzt und bestimmt wie die thematische Agenda? Wer erklärt sich verantwortlich für die Gestaltung eines kollaborativen Lernraums? Wer bekommt wofür wie viel Geld? Wie positioniert sich die metroZones-Schule im politischen Feld der Stadt? Wie anwendbar muss das in ihr produzierte Wissen sein? Und wie schafft sie es, ihre durchaus widersprüchlichen Anliegen miteinander zu vereinbaren: die Sinne und Wahrnehmung zu schärfen, Reflexivität zu befördern, zum Handeln anzuregen.

Als ausgesprochen fruchtbar erwies sich der Einsatz von Graphic Recordings. Hierzu wurden Künstler*innen eingeladen, um Diskussionsfäden aufzuzeichnen und somit, auf höchst unterschiedliche Weise, visuell zu protokollieren. Diese gezeichneten Recordings sind somit eine Form der Simultan-Reflexion, die die üblichen eher textlastigen Formate ergänzt und neue Verknüpfungen und Assoziationen ermöglicht. Das vorliegende Schoolbook stellt ausgewählte Fragmente, zentrale Begriffe und praktische Übungen aus den ersten beiden Modulen der metroZones-Schule vor. Es soll wie eine Schulfibel gelesen und genutzt werden – am besten gemeinsam mit anderen, als Anregung zum (Weiter-) Denken und Machen.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für Interesse und Kritik, Zeit und Engagement. Insbesondere danken wir der Bundeszentrale für politische Bildung dafür, dass sie ein solches, naturgemäß ergebnisoffenes Bildungsexperiment ermöglicht hat.